男性不妊症のリスク評価システム

2025.9.10

概要

国内では男性の不妊症患者が約70万人以上いるとされていますが、精液検査は不妊専門施設以外では受診のハードルが高く、実施可能な場所も限られています。こうした課題を踏まえ、東邦大学 医学部 教授 小林秀行 先生のご知見ならびに研究成果(知的財産を含む)に基づき、精液検査に依存しない男性不妊症リスク評価手法の開発に取り組んでいます。

開発の経緯

出生数の現状は以下の通りで、少子化が進んでいます。

2022年4月に体外受精を含めた不妊治療に対して保険適用となりました。

<出生数>

2021 年:811,622 人

2022 年:770,759 人

2023 年:727,277 人

<不妊症治療の現状>

不妊症の検査 / 治療を受けた:4.4組に1組の夫婦

生殖補助医療により誕生:14.3人に1人

不妊症の原因の約50%は男性に要因がある

男性不妊症の検査は、精液をマスターベーションで採取(採精)し、精液量、精子濃度、運動率、運動の質、精子の形態などを検査します。精液検査の結果は、値のばらつきが大きいので、複数回検査を受けることが必要となります。男性不妊症患者を中心としたアンケートでは、精液検査を受けた:89%、精液検査を受けたことがない:11% というデータがあり、精液検査を受けていない理由は 、「検査そのものに抵抗がある」という意見が多く精液検査は敷居が高い検査であるようです。そこで、精液検査以外の男性不妊症の評価方法の開発を開始しました。

男性不妊症の検査 / 治療の現状

男性不妊症には以下の病気があります。

造精機能障害 (82.4 %):精子をつくる機能が低下(乏精子症、非閉塞性無精子症、精索静脈瘤など)

性機能障害 (13.5 %):勃起や射精ができない(性欲低下、性嫌悪症、勃起障害、射精障害など)

精路通過障害 ( 3.9 %):精子の通り道が詰まるか狭くなっている(閉塞性無精子症、精管閉鎖など)

生殖医療専門医(泌尿器科)は2023年4月時点で71名で全体の生殖医療専門医の7%となっています。患者が住む都道府県に専門医がいない場合もあります。20代および30代の男性は約1,375 万人 ( 2020年人口統計 )おり、66%が結婚してカップルを形成し、その既婚者男性の16.6%が不妊で、不妊の半分が男性要因だと仮定すると約76万人の男性不妊症患者が存在します。

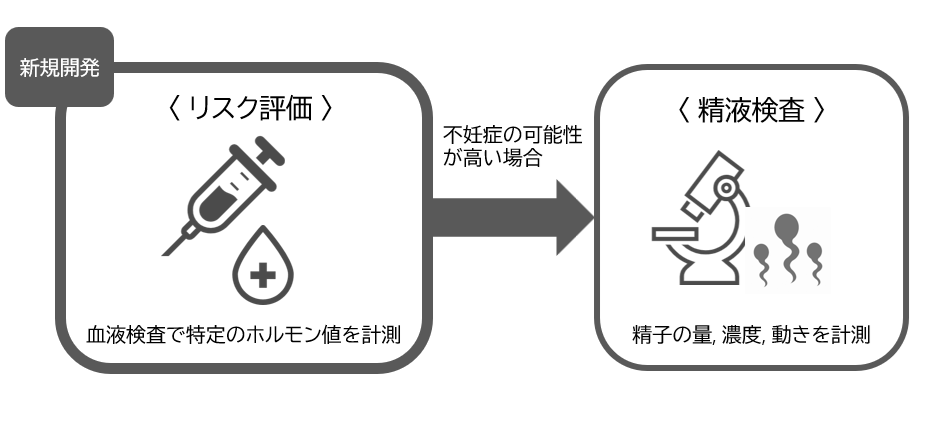

男性不妊症のリスク評価システム

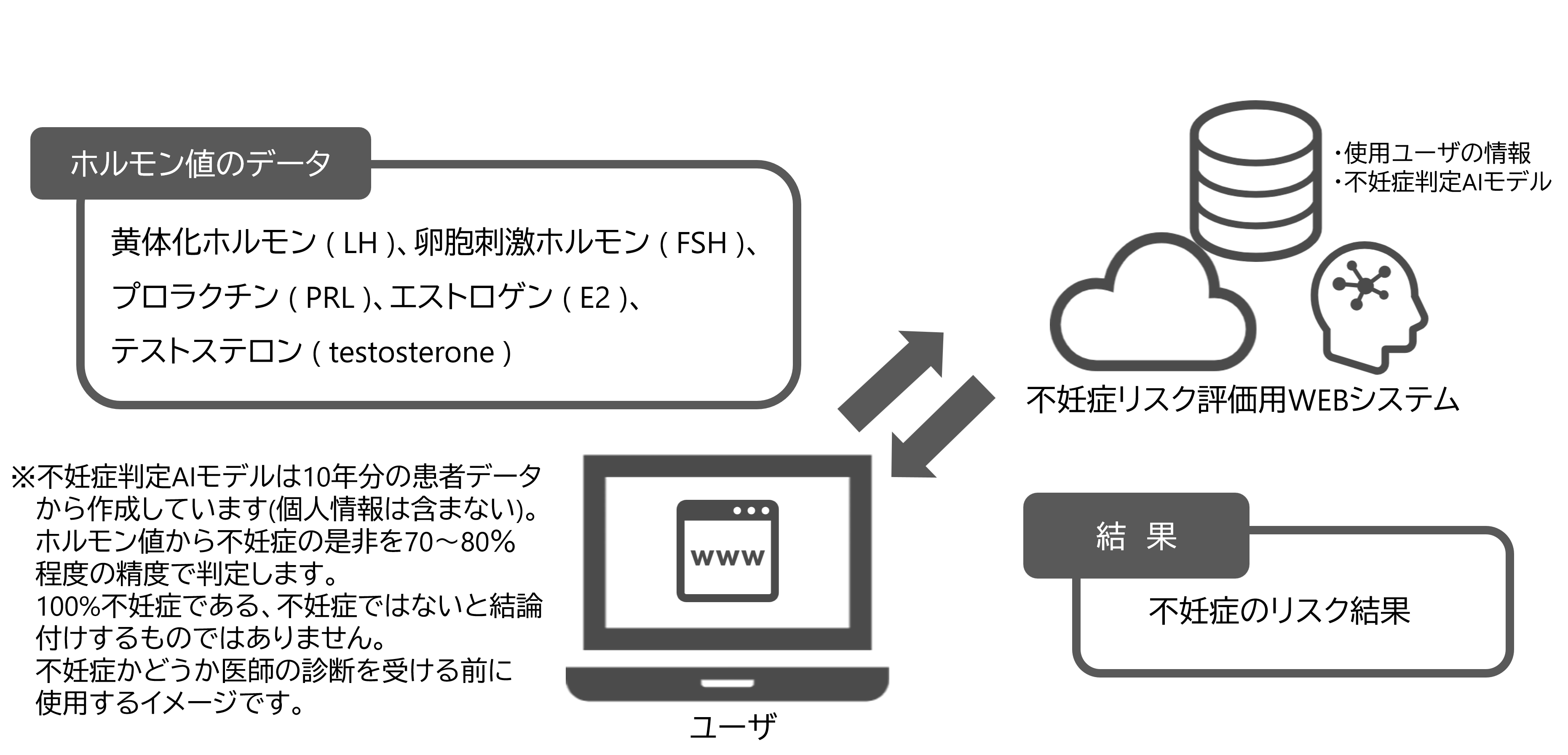

男性不妊症のリスク評価システムは、血液検査で測定したホルモン値をシステムに入力する事で、不妊症のリスクを評価するシステムです。

2011年から約10年分の約4000人の不妊症患者のデータを学習したAIモデルです。直近の2年の不妊症患者280人のデータでも高精度なリスク評価が出来ております。

現状と今後の展望

さらなる健康リスクの評価の可能性を含めて、社会実装に向け開発を進めております。